Vereinte Nationen

Die UN-Charta wird 80 – Erinnerung an eine Vision

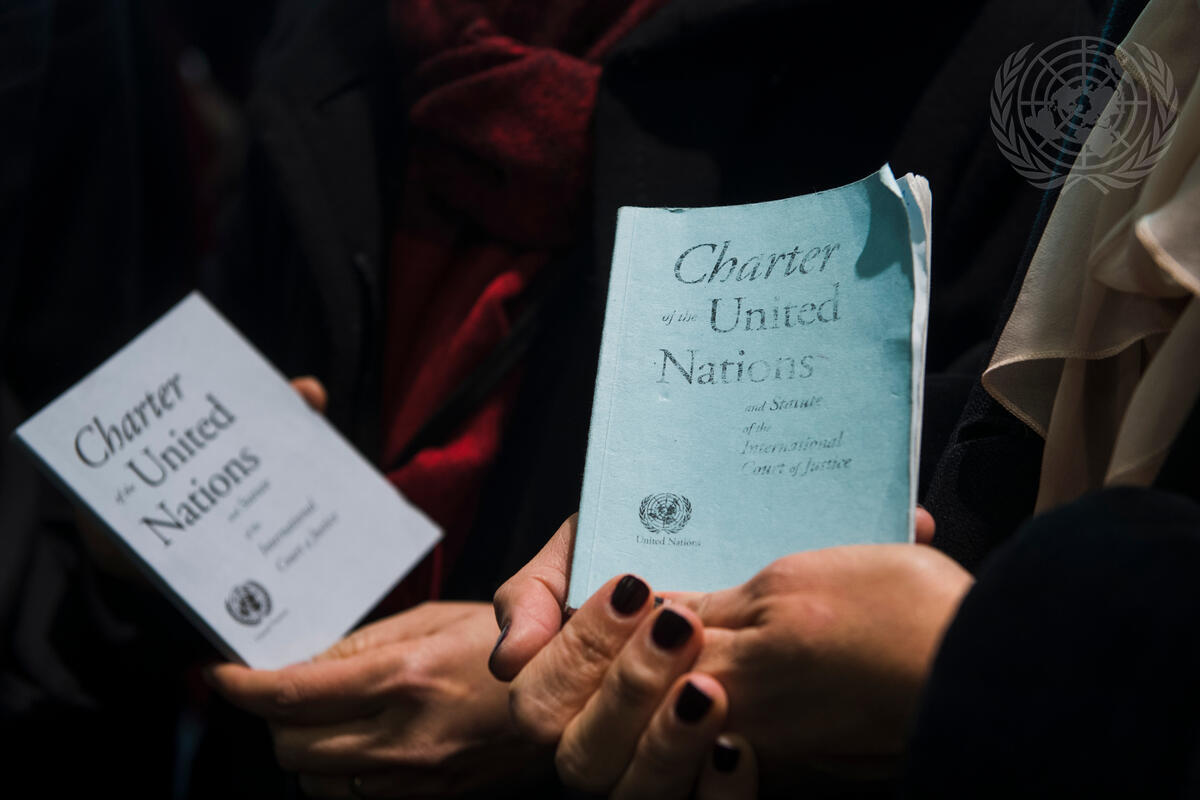

UN Charter

© UN Photo/Amanda VoisardZu ihrem 50. Geburtstag gratulierte der deutsche Völkerrechtler und UN-Experte Christian Tomuschat noch mit folgenden Worten: “It has become obvious in recent years that the Charter is nothing else than the constitution of the international community (…).” Dieselbe Zuschreibung erfolgte an anderer Stelle auch gegenüber der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte oder der EU-Grundrechtecharta. Der 50. Jahrestag der UN-Charta war zeitlich schicksalshaft. Er erfolgte nur ein Jahr nach dem Völkermord in Ruanda 1994, als die internationale Staatengemeinschaft zu spät in das Morden eingegriffen hat. Im Juli 1995 ereignete sich das Massaker in Srebrenica. Zu beiden Versagen der Staatengemeinschaft liegt heute eine juristische Aufarbeitung vor.

Kriegerische Auseinandersetzungen, bewaffnete Konflikte, Massenvertreibungen und schwerste Menschenrechtsverstöße gegen die UN-Charta prägen das Weltgeschehen auch heute. Nicht nötig, die tagespolitisch bekannten, hier aufzuzählen, doch ist es eine Gelegenheit an die Menschen im Südsudan zu erinnern. Sie waren Gerhart Baum als früheren Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen eine Herzensangelegenheit – lange über sein Mandat hinaus. In diesem toten Winkel westlicher Medienaufmerksamkeit bekriegen sich die staatliche Armee und die Einheiten ethnischer Gruppierungen. Zehntausende sind im letzten Jahrzehnt getötet worden, hunderttausende vertrieben und auf der Flucht. Einst gab es Hoffnung: Als Südsudan unabhängig wurde, ein Friedensvertrag geschlossen war und das jüngste Land der Welt 2011 der Charta der Vereinten Nationen beitrat.

Errungenschaften der UN-Charta

Von Beginn an war die UN-Charta selbst Ausdruck der Hoffnung auf eine bessere und friedlichere Welt. Groß war der Handlungsdruck und der politische Wille nach dem Zweiten Weltkrieg, die internationalen Beziehungen auf eine neue Grundlage zu stellen und internationales Recht für staatliche Akteure als Pflicht zu verankern. „Wir, die Völker der Vereinten Nationen – fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat,“ lautet daher bis heute der erste Satz der Präambel. Den Weltfrieden und die Sicherheit zu wahren, die internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um globale Probleme gemeinsam anzugehen und die Achtung der Menschenrechte zu fördern, sind die staatlichen Ziele, Aufgaben und Verpflichtungen der Staaten. Mit dem Beitritt zur UNO verpflichten sie sich, friedliche Mittel zur Streitbeilegung anzuwenden. Der Einsatz von staatlicher Gewalt ist in der Charta gleich in Artikel 2(4) reguliert. Das Gewaltverbot darf nur in Anwendung von Artikel 51 zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung Ausnahmen haben. Die Verfasser der Charta haben allerdings hinzugefügt, dass Artikel 51 keinesfalls als „naturgegebene(s) Recht” gilt (Art. 51) und überprüft werden muss. Schließlich besteht die Herausforderung in der politischen Realität darin, dass eben nicht alle Regierungen der UN-Mitglieder an friedlichen Streitbeilegungen interessiert sind. Das hat unmittelbare Auswirkungen. Die Charta und die auf ihr basierenden Institutionen und Instrumente können nur so stark sein, wie die sie tragenden Mitgliedsstaaten.

Dabei bestehen die Errungenschaften der UN-Charta in ihrem Auftrag als Wegweiser für Staaten, aber vor allem in der Funktion als weltweit akzeptierter Rechtsrahmen. Völkerrechtsbrüche, die immer wieder mit schwersten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit einhergehen, ändern nichts an der Bedeutung und dem Wert der Charta. An die UN-Charta, ihre Visionen und völkerrechtlichen Pflichten sollte daher nicht nur an Jahrestagen erinnert werden. Es reicht die Charta als Gewissen und völkerrechtlichen Vertrag anzumahnen. Sie muss keine Verfassung der Weltgemeinschaft sein – aber sie verdient es Ernst genommen zu werden.