Internationaler Tag der Pressefreiheit

Wo Pressefreiheit endet: Wie Staatsterror unabhängigen Journalismus zum Schweigen bringt

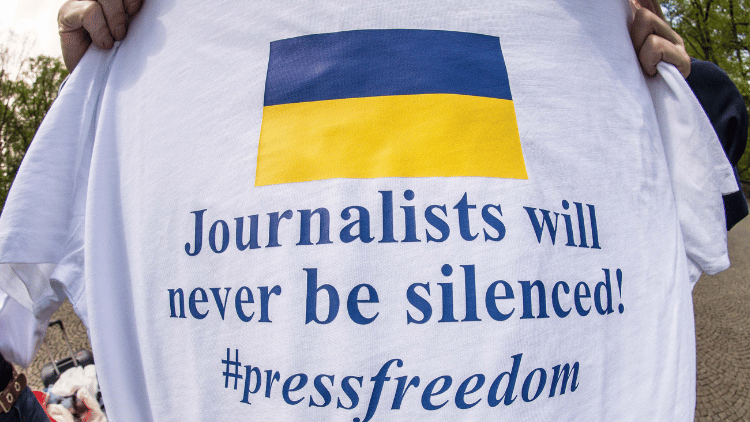

Der Mord an Wiktorija Roschtschyna steht sinnbildlich für den brutalen Krieg gegen unabhängigen Journalismus.

© picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sachelle BabbarBereits im März 2025 fand die inzwischen fünfte große internationale Konferenz der Redkollegia-Gemeinschaft unter dem Titel "Resistance, survival and development of independent media in Russia and in exile. Professional Practices and Strategies Since Russia's Full-Scale Invasion of Ukraine" in Wien statt. Diese Konferenz wurde neben anderen Institutionen von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) initiiert und organisiert. Redkollegia schaffte es, zur größten und stärksten informellen Dachorganisation russischsprachiger unabhängiger Medienschaffender zu werden, die trotz Verfolgung und physischer Gefahren für ihr Leib und Leben sowohl in Russland als auch im Exil ihre inzwischen mit westlichen Fachkollegen gut vernetzte journalistische Arbeit fortsetzen.

An der diesjährigen Konferenz nahmen rund 200 Personen teil, darunter mehr als 120 Journalisten, Redakteure und Manager von in der EU ansässigen unabhängigen Medien. Darüber hinaus waren Vertreter wichtiger europäischer NGOs, Stiftungen und Agenturen dabei, die sich für die Unterstützung unabhängiger Medienprojekte, den Schutz der Meinungsfreiheit und der Rechte von Journalisten einsetzen. Zu den Gästen der Konferenz gehörten auch hochrangige Vertreter europäischer politischer Institutionen, einige EU-Diplomaten und Abgeordnete. Mariana Katsarova, die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die Russische Föderation war ebenso dabei wie Bernard Guetta, Mitglied des Europäischen Parlaments (Renew Europe), Jerzy Pomianowski, Direktor des EED, Antoine Bernard, Direktor für Advocacy und Unterstützung bei Reporter ohne Grenzen (RSF), und weitere Mitarbeiter des EAD und der OSZE.

In Russland, Belarus sowie im Einsatz als Medienschaffende in Krisengebieten der Welt, wie in der russisch-überfallenen Ukraine, bezahlen die Journalistinnen und Journalisten mit Freiheit, Gesundheit oder Leben dafür, dass sie für ihre Mitmenschen berichten und sie wahrheitsgetreu informieren wollen. Gleichzeitig wird die gesamte Welt von Desinformationskampagnen und pseudojournalistischer Propaganda seitens autoritärer Regime überflutet. In liberal-demokratisch regierten Staaten bewirken diese Kampagnen, dass sich ganze Gesellschaften destabilisieren lassen, Spaltungen und Resignation entstehen und radikale Feinde der Demokratie an die Macht kommen. Im Weißen Haus herrscht seit der Wiederwahl von Präsident Trump ins Amt ebenfalls eine aggressive Haltung gegenüber anders als die Administration denkenden und sachlich berichtenden Medien. Erste unter ihnen wurden von den Pressekonferenzen der US-Regierung ausgeschlossen. Der Vize-Präsident der USA, JD Vance, beschuldigt europäische Verbündete, unter anderem in UK und Deutschland, wegen angeblicher Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit und wiederholt somit die bekannten Kremlpropaganda-Floskeln.

Es ist grotesk und schwer zu ertragen, wenn man bedenkt, wer in Wirklichkeit Interesse daran hat, die Menschenrechte zu verletzen, einzuschränken oder zu beseitigen. Es sind immer noch Diktatoren, Autokraten und Extremisten von links oder rechts. Im Jahr 2024 sind laut RSF mindestens 54 Journalisten im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Berufs getötet worden. Im 2025 sind es bis zum 28. April bereits zehn Personen gewesen, ca. 560 Medienschaffende sitzen derzeit in Haft.

Die jährliche Redkollegia-Konferenz hat sich in letzten fünf Jahren zur wichtigsten Veranstaltung für Journalisten und Medienschaffende aus Russland beziehungsweise aus dem russischsprachigen Exil entwickelt. Im Mittelpunkt stehen die Strategien und beruflichen Praktiken, welche notwendig sind, um das Überleben und die Lebensfähigkeit unabhängiger Medien angesichts der anhaltenden politischen und militärischen Repression durch die russische Regierung zu gewährleisten. Die Konferenzen bieten stets eine Plattform für kritische Diskussionen über die Herausforderungen, denen sich Journalisten in einem zunehmend feindseligen Umfeld stellen müssen. Das Treffen erwies sich auch diesmal als eine erfolgreiche Fortsetzung der FNF-unterstützten Reihe.

Die Redkollegia-Konferenzen werfen jedes Jahr die großen Fragen auf

Angesichts der anhaltenden militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine und der gleichzeitigen Verschärfung der Repressionen in vielen postsowjetischen Ländern stehen die unabhängigen russischsprachigen Medien unter enormem Druck. Die Wiener Konferenz sollte Wege aufzeigen helfen, wie Medienschaffende weiterhin über kritische politische, soziale und militärische Entwicklungen berichten und dabei ihre berufliche Integrität und Sicherheit wahren können. Während der Plenardiskussionen der Konferenz wurden viele Themen kontrovers diskutiert. Das vierte Kriegsjahr ist eine Tragödie für das überfallene Land, die Ukraine, aber auch für ganz Europa, wenn Putin damit durchkommt. Das war der Ausgangspunkt aller Debatten.

Bei heute existierenden Medien des oppositionellen, russischsprachigen Journalismus innerhalb und außerhalb des Landes stellen sich zahlreiche Fragen und auch Zweifel tun sich auf: Was muss besser werden am Medienzustand heute? Für wen und wofür noch arbeiten? Was ist richtig – Journalismus oder Aktivismus, unabhängiger oder parteiischer Journalismus? Ist es möglich, die jetzige Krise zu überstehen, das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, Widerstandsfähigkeit auszubauen und Fortschritte zu erzielen? Eine große Frage ist auch die Suche nach Überlebensmöglichkeiten angesichts der durch Präsident Trump und Elon Musk aktuell verursachten Erschütterungen des internationalen Hilfs- und Unterstützungssystems. Über notwendige Fertigkeiten, Praktiken, Strategien sowie über Geheimnisse, Hoffnungen, Träume und Illusionen wurde ebenfalls heiß diskutiert.

Ein sehr komplexes Themenfeld für Debatten bietet der Kampf um das freie Internet: Blockaden, Verlangsamungen, Zensur und Einschränkungen – wie rettet man die einzigen Zugänge zum Publikum? Was passiert, wenn die Suche nach Verständigung mit „Big Tech“ ersatzlos scheitert? Verkraften die Exiljournalisten einen Abschied von YouTube und gelingen die Versuche, dieses Hauptverbreitungsportal zu ersetzen? Sind die technologischen Kriege und der VPN-Widerstand zum Scheitern verurteilt?

Die Redkollegia-Gemeinschaft glaubt an die Zukunft, an den Missions-Charakter ihres Journalistenpreises, dessen Rolle für die Gemeinschaft, die Entwicklung von Ansätzen und Werten. Sie setzt zunächst auf die Schaffung eines unter anderem mit Hilfe von RSF registrierten Berufsverbandes, um allen Herausforderungen der Gegenwart zu trotzen. Die Repression und Diskriminierung auf Seiten des russischen Gesetzgebers und in der Praxis müssen aber sehr ernst genommen werden. Die Fähigkeiten zur Selbstverteidigung und zum Widerstand in Russland wie im Exil verlangen stets mehr Aufwand und ständige Erneuerung beziehungsweise Anpassungen an neue rechtliche und praktische Gegebenheiten.

Wenn transnationale Repression zur Routine wird, können Exiljournalisten nur mit massiver EU-Behörden-Unterstützung überleben. Die Erfahrung mit dem Leben als "ausländische Agenten" und "Extremisten" ist schlimm. Sie ist aber auch wertvoll für uns, die westlichen europäischen Gesellschaften – als Mahnung, damit wir den Wert der Freiheit begreifen, der uns 80 Jahre nach dem Ende der NS-Diktatur und 35 Jahre nach dem Mauerfall in Deutschland offensichtlich als viel zu selbstverständlich erscheint. Die russischsprachigen Medienschaffenden sehen die Gefahren ganz klar und deutlich, die wir im Westen gerne übersehen möchten, und fragen: Was könnten "SIE" im Kreml sich noch einfallen lassen, um "UNS" das Leben schwer zu machen?

Die Zukunft des Exiljournalismus hängt am Engagement der Willigen

Der Widerstand der freien Medien, deren Hoffnungen, Ängste und Erwartungen müssen als nutzbar im ausgebrochenem Kampf der Systeme erachtet werden, den im Westen niemand so erwartet hat. Ist die europäische Unterstützung aber realistisch? Was erwarten die europäischen Politiker von russischsprachigen Medien, und was erwarten diese seitens der EU? Hierzu gibt es Vielerlei zu beachten: Status, Pässe, Visa. Eine demokratisch gesinnte, solidarische journalistische Gemeinschaft aus einheimischen und Exil-Medien und NGOs in Zeiten von Spaltung und Bedrohung, mehr berufliche Verbindungen und Ausbildung wären Voraussetzung für den Zuwachs an Resilienz nicht nur in Heimatländern der Geflüchteten, wie Russland oder Belarus, sondern auch innerhalb der westlichen Zivilgesellschaften.

Wie kann man neue Journalisten rekrutieren und ausbilden, wenn das traditionelle Finanzierungs- bzw. Bildungssystem zusammenbricht? Wie kann man neue Talente finden, auswählen und fördern? Wie kann man mit Freiberuflern arbeiten, ohne dass sie ausbrennen? Und wohin verlässt man den Beruf, wenn man keine Kraft mehr findet? Es sind diese Fragen, die den unabhängigen Journalismus in den Zeiten des Wandels mit Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI), Social Media-Übergriffen und der oft befürchteten KI-Konkurrenz insgesamt betreffen, und nicht nur ein massives Problem für Exilmedien sind. Der gesamte freie Journalismus muss mit ethischen Dilemmata einer gespaltenen Gesellschaft fertig werden genauso wie die Politik, Wirtschaft und die aktiven Teile der Zivilgesellschaft.

Es wünschen sich alle, dass der Krieg in Europa möglichst bald zu Ende sein wird: Wo werden aber dann die geflüchteten Medienschaffenden sein, was werden sie tun, und wie werden sie weitermachen können? Was geschieht, wenn das Böse triumphiert und der Aggressor ungestraft bleibt? Gibt es in der freien Welt einen Platz für den russischen Widerstand und unabhängige Medien in einer Nachkriegswelt, ggf. in der Ära eines neuen Kalten Krieges?

Eine der wichtigsten Diskussionen auf der Konferenz in Wien war die Rede des polnischen Ex-Diplomaten Jerzy Pomianowskis, der jetzt als Direktor des European Endowment for Democracy (EED) agiert. EEG ist zur Zeit die größte Institution, die russische Oppositions-Medien unterstützt. In dieser Sitzung wurde ausführlich über die Strategie und Taktik der europäischen Unterstützung für die Medien in Zeiten der internationalen Hilfskrise (USAID-Ausstieg) diskutiert. In der EU-Kommission ist die Rolle der freien Medien bei der Abwehr des russischen hybriden Krieges gegen die demokratische regelbasierte Welt klar erkannt worden, unterstützt vor allem seitens der Baltischen Staaten, Skandinaviens und vieler Zentraleuropäer.

Es war die fünfte der großen Redkollegia-Jahreskonferenzen. Freie und unabhängige Medien gelten als Eckpfeiler demokratischer Gesellschaften. Nur die Verantwortlichen in der regelbasierten und demokratischen Welt sind in der Lage und dazu berufen, die Rahmenbedingungen für die Medien günstig zu halten und auf Verstöße gegen die Meinungsfreiheit mit rechtsstaatlichen Mitteln zu reagieren. Dies beinhaltet die Forderung nach Rechenschaft für die Inhaftierung, Tötung, Übergriffe gegen und die Belästigung von Journalisten und Medienmitarbeitern im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit sowie die Analyse von Gesetzen, die sich auf die Meinungsfreiheit und die Mediengesetzgebung negativ auswirken können. Die Medienschaffenden ihrerseits bleiben selbst dafür verantwortlich, Qualität, Unparteilichkeit und berufsethische Standards beizubehalten. Dies schulden sie ihrem Publikum.

Auch die FNF arbeitet an der Entwicklung der Medien durch weltweiten Austausch, Vernetzung, Fortbildungen, Ausbildung-Tipps für Exiljournalisten fern der Heimat, und durch Maßnahmen zur Unterstützung von unabhängigen Medien in den Projektländern. Alle Unterstützer der Redkollegia-Initiative erschaffen damit ein mediales Bollwerk gegen den Putinismus zur Bekämpfung und Abwehr von weiterer Autokratien-Vermehrung, im Endeffekt von Krieg und Gewalt in Europa.

Kein guter Ausblick: die Aussichten für Journalisten im Russischen Krieg

Gerade eben, Mitte April 2025, wurden mit Antonina Faworskaja, Konstantin Gabow, Sergej Karelin und Artjom Kriger vier weiteren Medienschaffenden in Russland für fast sechs Jahre in eine Strafkolonie eingesperrt. Ein Gericht in Moskau urteilte, sie seien des "Extremismus" schuldig. Sie sollen Foto- und Video-Material für den Youtube-Kanal des in russischer Haft gestorbenen Kremlkritikers Alexej Nawalny erstellt haben. Das Gericht folgte mit diesem Urteil weitgehend der Staatsanwaltschaft. Die Haftstrafen von jeweils fünf Jahren und elf Monaten wurden genauso gefordert. Die Angeklagten hatten alle Vorwürfe zurückgewiesen. Zwei dieser Journalisten haben in der Vergangenheit für die Deutsche Welle gearbeitet.

Die trockene Antwort eines Majors der russischen Okkupanten auf die Anfrage der Familie zum Schicksal ihrer im Einsatz verschollenen Tochter, einer investigativ in russischbesetzten Gebieten der Ukraine arbeitenden und seit 2023 vermissten ukrainischen Journalistin, lautet im Oktober 2024 wie folgt: "Der beim russischen Verteidigungsministerium eingegangene Antrag wurde geprüft. Wiktorija Wolodymyriwna Roschtschyna, geboren am 06.10.1996, gestorben am 19.09.2024. Der Leichnam von W. W. Roschtschyna wird der ukrainischen Seite im Rahmen des Austauschs der Leichen von Häftlingen übergeben". Die sterblichen Überreste dieser 28-jährigen Frau befinden sind inzwischen mit entfernten Körperteilen und Organen in der Heimat bei der Gerichtsmedizin. Da mehrere Organe entfernt wurden, kann die Todesursache nicht genau festgelegt werden. Die russischen Exiljournalisten, die den Fall mit Medien aus insgesamt sechs Ländern untersuchten, beweisen allerdings eindeutig, dass ihre ukrainische Kollegin an den Folgen bestialischer Folter und Misshandlungen gestorben ist.

Wer glaubt, dass es sich bei Gräueltaten gegen absolut gewaltlose Journalistinnen, wie oben beschrieben, um Verfehlungen einzelner uniformierter russischer Staatsdiener handelt oder dass mit Putin und dessen Regime durch Diplomatie und Dialog auf Augenhöhe bei genug Rücksichtnahme auf die durch den Kreml reklamierten Sicherheitsinteressen des neuerfundenen Großrusslands Frieden für Europa und Deutschland möglich wäre, sollte vielleicht öfter auf die Seiten der russischen oder ukrainischen freien Medien blicken. Schon während der Lektüre ihrer Artikel löst sich diese naive Illusion garantiert in Entsetzen auf. Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai muss auch an diese schmerzhaften Wahrheiten erinnert werden.