KI-Bildung

Südkorea bremst bei der KI-Bildung

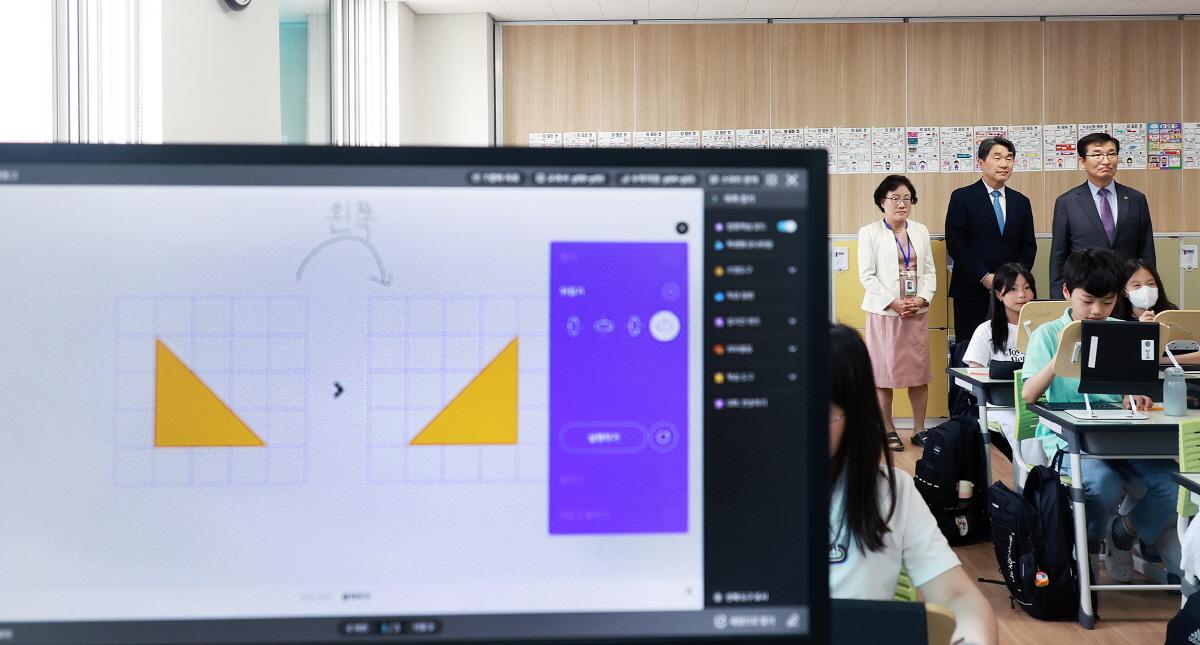

South Korea’s Minister of Education visits an elementary school to observe a class using AI-based digital textbooks.

© Ministry of Education, South KoreaBildungsrevolution mit KI geplant

Der Einsatz von digitalen KI-gestützten Lehrbüchern ist mit großen Hoffnungen verbunden. Die digitalen Lernmittel analysieren das Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler in Echtzeit und liefern darauf basierend personalisiertes Feedback. Dadurch können Lehrkräfte ihren Unterricht gezielter auf die Bedürfnisse der Lernenden abstimmen. Schwächere Schüler erhalten zusätzliche Förderangebote, während leistungsstärkere mit anspruchsvolleren Inhalten gefördert werden.

KI-gestützte Schulbücher sollen die Bildungsgerechtigkeit steigern und beispielsweise die Abhängigkeit der Schüler in Südkorea von sogenannten Hakwons verringern. “Hakwons” sind private Nachhilfeinstitute, die jedoch sehr teuer sind und so Schülerinnen und Schüler aus ärmeren Familien benachteiligen.

Südkoreas Ex-Präsident Yoon Suk-yeol und sein Bildungsminister Lee Juho sahen die KI-Bücher als Chance und planten nicht weniger als eine Revolution. Ab 2025 sollten KI-gestützte Lehrbücher bei Grund- aber auch Mittelschulklassen in den Fächern Mathematik, Englisch und Informatik verpflichtend sein. Lee Juho versprach, die KI-Schulbücher würden die „Klassenzimmer beleben“ und Schüler motivieren, eifrig zu lernen. Auch Schulabbrüche könnte man dadurch verhindern.

Geringe Nutzung trotz großer Pläne

Doch die Pläne lösten eine große Kontroverse im Land aus und wurden vom Parlament ausgebremst. Laut Regierungsdaten nutzten im März 2025 in der Praxis weniger als 30 Prozent der 6.339 Grundschulen die neuen KI-Lehrbücher. Die Verbreitung konzentriert sich auf die Fächer Englisch und Mathematik mit Nutzungsraten zwischen 28,6 und 29,1 Prozent. Bei Mittelschulen fallen die Zahlen ähnlich begrenzt aus, mit Werten zwischen 26,9 und 23,8 Prozent. Fächer wie Musik, Kunst, Sport und Ethik sowie andere Bereiche bleiben bei der Einführung vorerst ausgespart.

Mangelnde Vorbereitung, Widerstand von Lehrerinnen und Lehrern und politische Umbrüche stellten das Vorhaben auf die Probe. Angesichts des Machtwechsels zur Demokratischen Partei und der Vereidigung von Präsident Lee Jae-myung am 4. Juni ist eine grundlegende Änderung der KI-Bildungspolitik zu erwarten. Denn das Land wird nun vom progressiven Präsidenten Lee Jae-myung regiert und der sieht die KI-Schulbücher im Gegensatz zum konservativen Ex-Präsidenten Yoon Suk-yeol skeptisch.

Die Reform scheiterte letztendlich am Widerstand der Opposition im Parlament, die eine Änderung des Gesetzes zur Grund- und Sekundarschulbildung initiierte. Die Abgeordneten entzogen den KI-Schulbüchern den Status „Lehrbuch“ und stuften sie stattdessen als „ergänzende Materialien“ ein. Die Entscheidung über ihren Einsatz liegt nun bei den Schulleitungen selbst – sie müssen die KI-Bücher aber auch selbst finanzieren.

Lehrkräfte überfordert, Eltern skeptisch

Eltern und Lehrer hatten das Projekt zunehmend kritisiert. Sie äußerten Bedenken über die steigende Bildschirmzeit, Datenschutzprobleme und die Gefahr, dass Schüler zu abhängig von digitalen Geräten werden.

Eine von Eltern gestartete Petition an das Parlament gegen die Einführung von KI-Büchern erhielt im Mai und Juni 2024 56.505 Unterschriften. Die Initiierenden verwiesen auf die „zahlreichen negativen Auswirkungen smarter Geräte“ und forderten wissenschaftliche Studien, welche nicht nur den Lernerfolg, sondern auch die ganzheitliche Entwicklung der Kinder in den Blick nehmen. „Wir als Eltern stehen schon jetzt vor Problemen, wie wir sie in diesem Ausmaß noch nie erlebt haben, allein durch die ständige Nutzung digitaler Geräte“, betonten sie.

Eine Umfrage der koreanischen Lehrer- und Bildungsarbeitergewerkschaft offenbarte im vergangenen Dezember zudem eine schlechte Vorbereitung der Lehrer: 98,5 Prozent der 2.626 befragten Lehrkräfte gaben an, dass die bisherigen Fortbildungsangebote zum Einsatz von KI-Büchern nicht ausreichten.

Opposition wirft Regierung Versagen vor

Die KI-Revolution im Klassenzimmer wurde somit schnell zum Politikum. Ko Min-jung, Abgeordnete der Demokratischen Partei, äußerte in einer MBC-Radiosendung ihre Zweifel bezüglich der neuen Schulbücher: „Da es Bedenken wegen fehlender Vorbereitung und möglicher Nebenwirkungen gibt, sollten wir die Einführung erst selektiv zulassen und erst nach der Verifizierung von Pilotprojekten entscheiden, ob die Schulbücher genutzt werden.“ Solche Forschungsprojekte würden ihrer Meinung jedoch von der konservativen Regierung blockiert. Sie wirft der Regierung vor, den wirtschaftlichen Interessen der Edutech-Industrie zu sehr entgegenzukommen.

KI-gestützte Schulbücher waren einer der Grundpfeiler der Bildungsagenda des im April abgesetzten Präsidenten Yoon Suk-yeol. Yoons Ausrufung des Kriegsrechts im Dezember 2024 hatte die ideologische Spaltung des Landes weiter verschärft. Die starke Polarisierung Koreas spiegelt sich auch im Streit um die Einführung der KI-Schulbücher wider.

Das zeigt sich ebenfalls darin, dass in konservativen Regionen KI-Bücher weiter verbreitet sind. In der Stadt Daegu, wo der ehemalige konservative Präsident Yoon einst 75,34 Prozent der Stimmen erhielt, liegt die Nutzungsrate bei 98 Prozent für mindestens ein Fach. In liberaleren Regionen, wie beispielsweise in der Stadt Sejong, nutzen nur acht Prozent der Schulen KI-Bücher. In Süd-Jeolla liegt die Nutzung bei neun- und Gwangju bei 12 Prozent.

Bildungsminister Lee Juho macht nun die Opposition für die sehr ungleiche Verteilung der Schulbücher verantwortlich. Anfang des Jahres befürchtete er, dass so die Chancengleichheit im Bildungssystem leidet. Der ungleiche Zugang zu KI-Schulbüchern würde die Bildungsunterschiede verschärfen.

Mit Blick auf den am 4. Juni erfolgten Machtwechsel zur liberalen Demokratischen Partei sind deutliche Änderungen im System zu erwarten. Die Reform wurde bislang auf halbem Weg ausgebremst; wie es weitergeht, liegt in den Händen von Lee Jae-myung’s Partei. Klar ist jedoch: Die öffentliche Debatte bleibt bestehen und die flächendeckende Einführung KI-gestützter Schulbücher bleibt eine große Herausforderung. Künftige Reformen sollten daher auf bessere Vorbereitung der Lehrkräfte, gezielte Investitionen in Infrastruktur, längere Pilotphasen und einen gerechten Zugang zu Technologie für alle Schulen setzen.

*Zeynep Gezen studiert Integrierte Koreastudien an der FU Berlin und absolviert gerade ihr Praktikum bei der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit.