Frauen in der Diplomatie

Gleiches Recht doch bloß halbe Stimme?

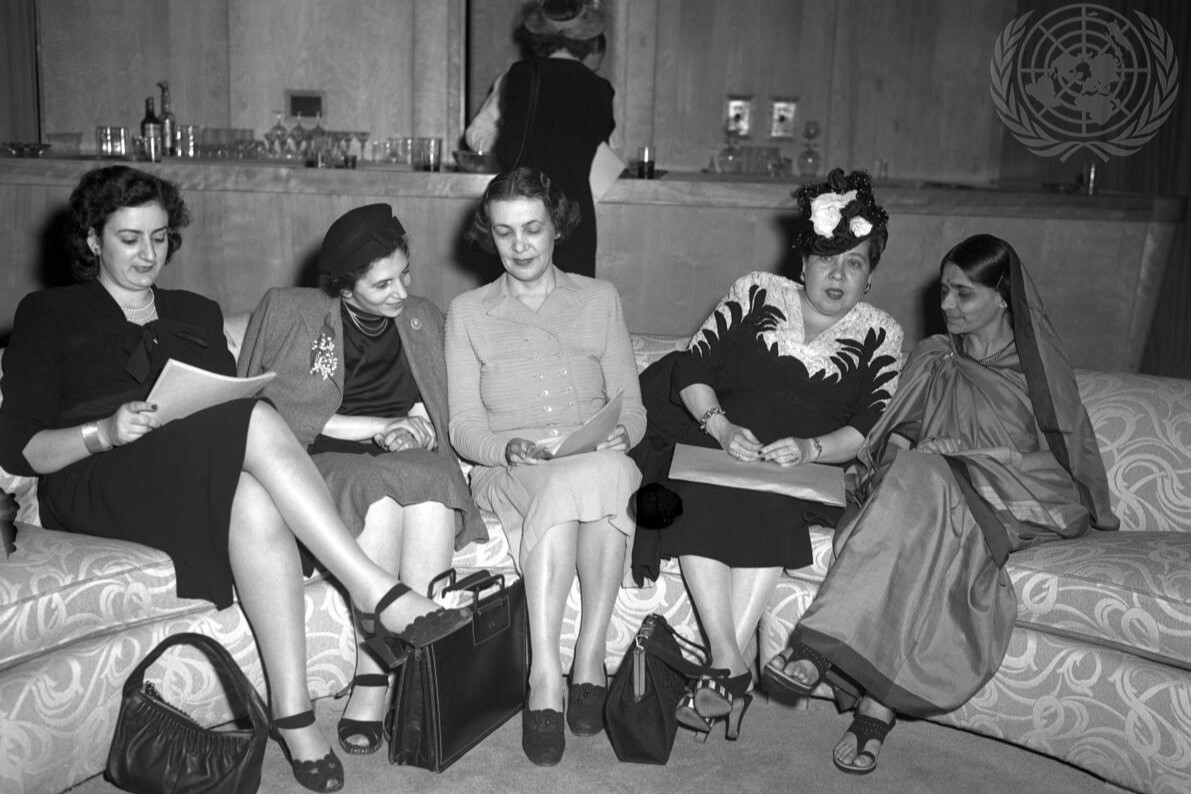

As a finale to their last meeting at Hunter College, the Sub-commission on the Status of Women hold a press conference in the delegates lounge of the gym building. From left to right are: Miss Angela Jurdak, Lebanon; Miss Fryderyka Kalinowski, Poland; Mrs. Bodgil Begtrup. Denmark and Chairman of the committee; Miss Minerva Bernardino, Dominican Republic; and Mrs. Hansa Mehta, India.

© UN PhotoIn einer Welt, die mit konstanten sowie komplexen Krisen zu kämpfen hat, ist dieser Mangel an Fortschritt nicht nur enttäuschend – er ist gefährlich. Die fehlende vollständige Beteiligung von Frauen in der Diplomatie bedeutet, auf ihre Einsichten, Perspektiven und Lösungen zu verzichten. Gerade jetzt braucht es konkrete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Frauen nicht nur vertreten, sondern auch umfassend unterstützt werden, um die besonderen Herausforderungen ihres Berufs zu meistern.

Die historische Diplomatin

Diplomatie war nicht immer eine rein männliche Domäne – mit Brokatmänteln, geflüsterten Absprachen und Porträts ernst blickender Staatsmänner. Wer genau hinsieht, erkennt die Spuren von Frauen auf Verträgen, lange bevor Gleichberechtigung überhaupt thematisiert wurde. Vor dem 19. Jahrhundert waren adelige Frauen regelmäßig – wenn auch in begrenztem Umfang – in europäische Diplomatie involviert. 1507 reiste die verwitwete Katharina von Aragon nach England und führte Beglaubigungsschreiben mit sich, die sie zur bevollmächtigten Gesandten ihres Vaters Ferdinand II. von Aragon machten. Sie sollte mit Heinrich VII. über den Zeitpunkt ihrer Heirat mit Prinz Heinrich verhandeln. 1529 verhandelten Louise von Savoyen, Mutter von König Franz I. von Frankreich, und Margarete von Österreich, Tante von Kaiser Karl V., den Frieden von Cambrai – ein Vertrag, der für seine weiblichen Urheber so berühmt wurde, dass er zeitgenössisch als La Paix des Dames, „Frieden der Damen“, bekannt wurde. Diese Beispiele waren Ausnahmen, aber sie beweisen: Die diplomatische Bühne war nie ausschließlich Männern vorbehalten.

Dieses frühe Potenzial verblasste im 19. Jahrhundert. Als Außenministerien sich professionalisierten, schlossen sie Frauen aus – es sei denn, sie waren unbezahlte, inoffizielle Partnerinnen. Ihre Rolle beschränkte sich darauf, Ehefrauen von Diplomaten oder Konsularbeamten zu sein. Von ihnen wurde erwartet, diplomatische Haushalte zu führen, als Gastgeberinnen aufzutreten, eigene Kontakte zu knüpfen, um die Arbeit der Männer zu ergänzen, und sich lokal ehrenamtlich zu engagieren – charmant, aber unsichtbar.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, mit der Gründung internationaler Organisationen wie der Vereinten Nationen, die die Gleichstellung und Frauenrechte betonten, wurden Frauen in der Diplomatie sichtbarer. Doch der Fortschritt war schleppend. 1968 lag der Anteil weiblicher Botschafter weltweit bei lediglich 0,9 % laut dem GenDip-Programm der Universität Göteborg.

Die heutige Realität: Es ist eine Männerwelt

Bis 2021 ist der Anteil langsam auf 21 % gestiegen – doch es gibt große regionale Unterschiede laut dem Women in Diplomacy Index 2021. Während 41 % der von nordischen Ländern entsandten Botschafter Frauen sind, beträgt der Anteil in Ländern des Nahen Ostens nur 12 %. Am niedrigsten ist er in den Golfstaaten (4,8 %) und in Asien (12,9 %). Auch die EU, welche sie weltweit am stärksten für Gleichstellung einsetzt, entsendet nur 23,4 % Frauen in ihre Botschaften. Diese Zahlen bleiben weit entfernt von echter Parität.

Warum ist das wichtig? Studien zeigen: Sitzen Frauen mit am Verhandlungstisch, ist Frieden stabiler. Eine Metaanalyse von UN Women über 40 Friedensprozesse ergab, dass Abkommen mit weiblicher Beteiligung zu 35 % wahrscheinlicher mindestens 15 Jahre Bestand haben. Frauen spielten eine zentrale Rolle bei Meilensteinen im Bereich Menschenrechte – von der UN-Frauenrechtskonvention von 1979 bis zur Agenda „Frauen, Frieden und Sicherheit“ des UN-Sicherheitsrates. Sie verbinden Klimapolitik mit sozialer Gerechtigkeit, bauen breitere Koalitionen auf und lenken Hilfen gezielt an gefährdete Gruppen – oft Frauen und Kinder –, die von Überschwemmungen, Dürren und Vertreibung betroffen sind. In einer Zeit zunehmender globaler Komplexität ist ihre Beteiligung unverzichtbar.

Doch Hindernisse bleiben. Eine Studie aus dem Jahr 2023 zeigte, dass Frauen in der Diplomatie in sozialen Medien deutlich weniger Sichtbarkeit erhalten – ihre Tweets auf X/Twitter wurden um 66,4 % weniger geteilt als die von Männern. Innerhalb von Ministerien werden Frauen, selbst auf Botschafterebene, überproportional häufig in „weiche“ Bereiche wie Entwicklung, Kultur oder Geschlechterfragen versetzt – und seltener in G-20-Hauptstädte, Konfliktzonen oder Energiezentren. Ähnliche Muster finden sich im UN-System: Während Frauen in Agenturen wie UNICEF die Mehrheit stellen, machen sie in technisch geprägten Institutionen wie der Weltorganisation für Meteorologie oder der Internationalen Atomenergie-Organisation kaum ein Viertel des Fachpersonals aus.

Auch in der öffentlichen Wahrnehmung ist ein Diplomat noch oft männlich. Das alte Netzwerk, die Empfänge, bei denen die Ehefrauen in einem separaten Raum warten – dieses Bild hält sich hartnäckig.

Strukturelle Hürden verstärken diese Voreingenommenheit. Rotierende Posten reißen Familien alle paar Jahre aus dem Alltag, während es vielerorts an Unterstützung für mitziehende Partner, bezahlbarer Kinderbetreuung oder flexiblen Arbeitsmodellen fehlt. Dazu kommt die unausgesprochene Erwartung, dass Diplomaten rund um die Uhr verfügbar sein sollen – ein Modell, das mit der Realität weiblicher Fürsorgeverantwortung oft kollidiert. Burnout ist hier vorprogrammiert.

Die Zukunft weiblicher Changemaker

Laut UN wird es beim derzeitigen Tempo noch fast 150 Jahre dauern, bis Gleichstellung in den höchsten Machtpositionen erreicht ist. Doch angesichts globaler Krisen können wir nicht so lange warten – es braucht jetzt entschlossenes Handeln.

Symbolische Schritte wie der Internationale Tag der Frauen in der Diplomatie (seit 2022) sind wichtig – aber 2025 brauchen wir keine weitere Gedenkfeier, sondern konkrete Maßnahmen.

Es ist höchste Zeit, Frauen in der Diplomatie die strukturelle Unterstützung zu bieten, die sie brauchen, um den besonderen Herausforderungen ihres Berufs zu begegnen. Das bedeutet: Weg von bloßer Symbolpolitik, hin zu echter institutioneller Veränderung.

Botschaften müssen Unterstützung für Partner bieten, Doppelposten ermöglichen, Kinderbetreuung bezuschussen und Remote- bzw. Hybridarbeit für Schreibtischpositionen normalisieren.

Doch logistische Unterstützung ist nur ein Teil. Frauen brauchen auch gezielte Vorbereitung auf ihre spezifischen Herausforderungen – besonders im digitalen Zeitalter. Mentoring-Programme, bei denen junge Diplomatinnen von erfahrenen Kolleginnen begleitet werden, könnten entscheidend sein. Zudem brauchen alle Diplomatinnen Werkzeuge, um digitale Herausforderungen zu bewältigen: etwa gegen Online-Belästigung vorzugehen, ihre algorithmische Sichtbarkeit zu erhöhen und ihre Stimmen auf offiziellen Kanälen zu stärken.

Das ist keine Wohltätigkeit. Angesichts wachsender Konflikte, zunehmender Klimakatastrophen und eines bröckelnden Multilateralismus kann es sich die Welt nicht leisten, auf die Hälfte ihres diplomatischen Talents zu verzichten. Die Fakten zeigen: Wo Frauen mitverhandeln, halten Abkommen länger, beziehen mehr Menschen ein und bringen frischen politischen Willen. Die vollständige und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen ist daher kein symbolischer Luxus – sondern strategische Notwendigkeit. Für Frieden. Für Wohlstand. Für unseren Planeten.