Tag der indigenen Völker

Ureinwohner Kanadas: Der lange Weg zur Versöhnung

Die kanadische Bundesregierung hat die Aussöhnung mit der indigenen Bevölkerung des Landes zu einem ihrer Hauptanliegen erklärt. Doch die Wunden, die Jahrhunderte der Vernachlässigung bei den Ureinwohnern hinterlassen haben, sind mit finanziellen Mitteln allein nicht zu heilen.

Es war nicht allein die Tatsache, dass indigene Kinder in Zwangsinternaten umgekommen oder gar getötet worden waren, die Kanada jüngst erschütterte, sondern der Umfang dieses Grauens: innerhalb von nur zwei Wochen entdeckten Wissenschaftler über tausend nicht gekennzeichnete Gräber im direkten Umfeld so genannter „Residential Schools“. Vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die 1980er Jahre waren über 150.000 indigene Kinder gezwungen worden, staatlich finanzierte Internate zu besuchen, die meist von römisch-katholischen Missionsgemeinden betrieben wurden, um sie in die kanadische Gesellschaft zu assimilieren. Zudem wurden mindestens 16.000 indigene Kinder widerrechtlich ihren Familien entnommen und weißen Pflegeeltern zugeführt. Den leiblichen Eltern war indes erzählt worden, ihre Kinder seien im Internat verstorben oder geistig erkrankt.

„Dies war eine zutiefst verletzende Regierungspolitik, die für viele, viele Jahrzehnte Kanadas Realität war, und die Kanadier sind heute entsetzt und beschämt darüber, wie sich unser Land verhalten hat“, sagte Premierminister Justin Trudeau in einer Ansprache. „Es war eine Politik, die Kinder aus ihrem Zuhause, aus ihren Gemeinschaften, aus ihrer Kultur und ihrer Sprache gerissen und ihnen die Assimilation aufgezwungen hat.“

Auch wenn die liberale Bundesregierung unter Justin Trudeau die Aussöhnung mit den „First Nations“, wie Ureinwohner in Kanada genannt werden, seit ihrer Amtsübernahme im Jahr 2015 in den Mittelpunkt ihres Handels gestellt hat, wird sie immer wieder von verstörenden Gräueltaten der Vergangenheit und eklatanter Vernachlässigung indigener Gemeinschaften in der Gegenwart eingeholt.

Mitmenschen zweiter Klasse

Das Verhältnis zwischen kanadischem Staat und seinen Ureinwohnern war nie ein Einfaches. Die Unsicherheit der kanadischen Gesellschaft mit ihrem kolonialen Erbe spiegelt sich in den Wortschöpfungen für „die anderen Bewohner Kanadas“ wider: von „Wilden“ oder Indianern bzw. Amérindiens, wie sie im frankophonen Québec genannt werden, über Aboriginal/Indigenous People (frz.: Autochtones) bis hin zu der heute verwendeten Bezeichnung der First Nations (Premières Nations). Der in den Vereinigten Staaten gebräuchliche Begriff der „Native Americans“ ist in Kanada hingegen nicht üblich.

Die 634 in Kanada als First Nations anerkannten indigenen Stämme haben zusammen ca. 900.000 Angehörige; gemeinsam mit den Inuit am Polarkreis und den Métis – Nachfahren europäischer Pelzhändler und indigener Frauen – machen die 1,4 Millionen Ureinwohner rund vier Prozent der Gesamtbevölkerung Kanadas aus. Diese vier Prozent besitzen eine geringere Lebenserwartung, ein höheres Armuts- und ein fünfmal höheres Suizidrisiko als andere Kanadier – einige der isoliertesten Reservate im Norden Kanadas weisen sogar eine 25-fach höhere Freitodquote auf als der Landesdurchschnitt. Auch die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Gewaltverbrechens oder drogenabhängig zu werden, ist für Indigene ungleich höher als für ihre nicht-indigenen Mitbürgerinnen und Mitbürger.

„Bis heute werden in Kanada so genannte Status-Indianer anhand der ‚Reinheit‘ ihres Blutes ermittelt“, erklärt Pierrot Ross-Tremblay, Lehrbeauftragter an der Laurentian-Universität, der sich als Angehöriger der Innu für die Rechte indigener Menschen einsetzt. „Zuerst bestimmt eine Behörde die Stammeszugehörigkeit, dann das Reservat, und schließlich den Prozentsatz indianischer Abstammung. Wer in Kanada ein Indianer ist und wer nicht, ist klar per Gesetz definiert. Wenn aber deine eigene Identität durch einen Erlass der britischen Krone anhand des Anteils von ‚indianischem Blut‘ in deinen Adern vorgegeben ist“, fragt Ross-Tremblay rhetorisch, „was bleibt dir dann noch an kultureller Identität?“

Eine vergessene Nation

Evelyne St-Onge kann sich noch gut an die Zeit erinnern, in der das Zusammenleben der Menschen anders organisiert war. „In meiner Kindheit lebten wir zusammen mit Weißen in einem Dorf“, erzählt die 75-jährige Innu aus dem Reservat Mani-Utenam. Neben den Anishinabe und den Cree sind die Innu mit 17.000 Angehörigen eines der größten indigenen Völker Québecs. „Nachdem sie das Reservat für uns gebaut hatten – offiziell, damit wir unsere eigene Kultur würden bewahren können – sahen wir immer weniger Weiße. Wir wurden gewissermaßen aus dem kollektiven Gedächtnis Kanadas ausradiert.“

Insbesondere die nomadischen Ureinwohner im subarktischen Ostteil Kanadas – die Inuit, die Innu und die Cree – bekommen jahrzehntelang die Geringschätzung des Staates zu spüren. Die in den 1960er Jahren verordnete Sesshaftigkeit beraubt sie ihrer Lebensweise, und die noch bis ins Jahr 1996 praktizierte Zwangseinweisung indigener Kinder in eigens für sie geschaffene Internate entwurzelt ganze Generationen. In den Anstalten wird den Schülerinnen und Schülern der Gebrauch ihrer Muttersprache untersagt, viele von ihnen erfahren teils massiven Missbrauch. Da sie für mindestens zehn Monate im Jahr von ihren Eltern getrennt leben, lernen ganze Generationen von Ureinwohnern nicht, wie man selbst Kinder erzieht. Die Spätfolgen dieser Praxis wie häusliche Gewalt, Missbrauch und dysfunktionale Familien sind noch heute in allen Reservaten gegenwärtig.

Versöhnung und Leid liegen dicht beieinander

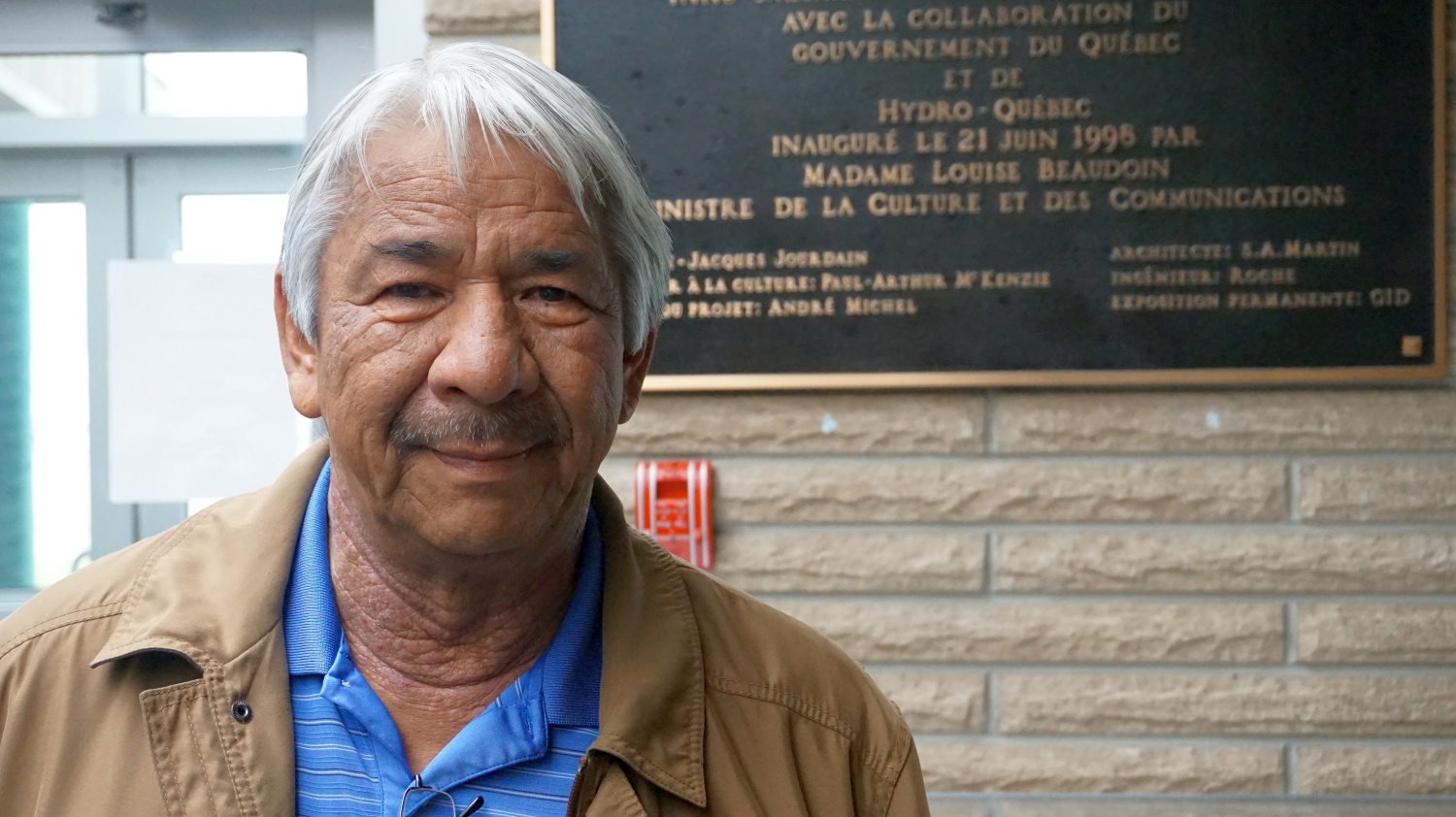

Lauréat Moreau lächelt, wenn er über seine neue Aufgabe spricht. Seit geraumer Zeit leitet der 65-jährige Innu das Museum „Shaputuan“ in Sept-Îles. Von den 25.000 Einwohnern der Stadt am Nordufer des Sankt-Lorenz-Stroms ist jeder fünfte indigen. Trotz räumlicher Nähe von Ureinwohnern und frankophonen Kanadiern ist die Stadt strikt segregiert – in die Ville de Sept-Îles einerseits und die autonomen Reservate Uashat mak Mani-Utenam andererseits. Genau genommen liege sein Museum auch nicht in Sept-Îles, sondern in Uashat, betont er.

Unter Moreaus Ägide wurde das Museum, das Ureinwohnern wie Frankokanadiern die traditionelle Lebensweise der Innu näherbringen soll, zu einer Begegnungsstätte der Kulturen. So veranstaltete man in diesem Jahr bereits zum elften Mal den „Marathon Mamu“ (mamu bedeutet „gemeinsam“ in der Sprache der Innu), zudem finden zahlreiche gemeinsame kulturelle Aktivitäten und Ausstellungen statt.

„In den vergangenen Jahren habe ich eine größere Versöhnungsbereitschaft auf beiden Seiten festgestellt, auch wenn es nach wie vor Alltagsrassismus gibt“, sagt der Museumsdirektor. „Allerdings kommt uns zu Gute, dass Sept-Îles in unmittelbarer Nähe zu zwei Reservaten liegt, so dass sich die Menschen hier aneinander gewöhnt haben. Nicht überall funktioniert das Miteinander annähernd so gut wie hier.“

Projekte wie in Sept-Îles sind ein erster Schritt hin zu einer Aussöhnung zwischen den Nationen Kanadas. Doch über die Wunden, die jahrzehntelange Unterdrückung und Vernachlässigung hinterließen, können auch sie nur schwerlich hinwegtäuschen.

„Die Frage ist, wie lange wir dieses Leid noch ertragen können“, klagt Pierrot Ross-Tremblay. „Denn es sind nicht nur die Ureinwohner, die leiden – die gesamte kanadische Gesellschaft leidet darunter. Das Verhältnis zu den Ureinwohnern ist kein Nischenthema, denn Weiße und Indigene leben hier zusammen in einer Schicksalsgemeinschaft. Was wir brauchen, ist ein echtes Miteinander.“

Aussöhnung als Regierungsauftrag

Auch unter einer liberalen Regierung lösen sich die Probleme nicht in Luft auf: kurz nach Trudeaus Amtsantritt ruft Attawapiskat, ein isoliertes Reservat der Cree mit 2.000 Einwohnern, den Notstand aus, nachdem es in einer Nacht elf Suizidversuche gegeben hatte, und über hundert in den vergangen sieben Monaten. Als in Sept-Îles ein stadtnahes neues Viertel für die Innu gebaut werden soll, da die beiden traditionellen Reservate nicht mehr ausreichen, protestieren frankophone Einwohner dagegen, da eine Indianersiedlung in unmittelbarer Nähe die Grundstückspreise verderbe. Der Stadtrat knickt ein und beschließt, einen 150 Meter breiten Streifen Wald zwischen den beiden Wohngebieten stehen zu lassen. Aus den Augen, aus dem Sinn – und der Rassismus hat einmal mehr gesiegt.

Es bedarf nicht nur der Beharrlichkeit und Entschlossenheit des Premierministers, um jahrzehntelang eingespielte Missverhältnisse zu ändern. Auch die liberale Parlamentsmehrheit, der fünf indigene Abgeordnete angehören, wird ihren Teil dazu beitragen müssen, wenn die soziale Ausgrenzung indigener Menschen in Kanada erfolgreich überwunden werden soll. Die Zeit dafür scheint gekommen: Mehr und mehr nicht-indigene Kanadier schätzen das „indigene Element“ ihres Landes; autochthone Künstler und Musiker sind fester Bestandteil der kanadischen Kunst- und Kulturszene.

„Es ist an der Zeit, eine neue Beziehung zwischen unseren Nationen herzustellen, in der verstanden wird, dass die Einhaltung der von der Verfassung garantierten Rechte für die Ureinwohner Kanadas keine Unannehmlichkeit, sondern unsere heilige Pflicht ist“, kündigte Justin Trudeau in seiner Regierungserklärung an. „Kanada ist ein Land, das reich genug ist, gleiche Bedingungen für alle seine Bewohner zu schaffen. Nicht weil wir das wollen oder weil wir es versprochen haben. Sondern weil es schlicht und einfach getan werden muss.“