Unterseekabel

Europas stille Lebensadern Unterwasser und was wir zu ihrem Schutz tun müssen

Grafische Darstellung zeigt den Querschnitt eines Kabels.

© picture alliance / dpa | Arctic Cable CompanyUnterseekabel sind Lebensadern unserer Gesellschaft. Sie liegen zum Teil hunderte Kilometer unter der Wasseroberfläche, in Tiefen, die wir weder konstant beobachten noch lückenlos kontrollieren können. Manchmal blitzen diese Tiefen für einen Moment ins Bewusstsein, etwa wenn vor einem Frankfurter Gericht der Fall Alexander S. verhandelt wird. Seine mutmaßliche Beschaffungsnetzwerke führten Investigativjournalisten zum russischen Unterwasserprogramm „Garmonija“. Harmonie, so die Übersetzung, ist ein harmloser Name für ein System aus Mikrofonen, Sonaren und Spezialtechnik, das Meere belauscht, U-Boote verfolgt und kritische Infrastruktur kartiert. Der Fall zeigt, wie wenig wir darüber wissen, was in den dunkeln Tiefen der Meere passiert, entlang der dünnen Glasfasern, oft nicht dicker als ein Gartenschlauch, die uns Mitteilungen, Mails und Memes bringen.

Wie fragil eine Gesellschaft ohne diese für den täglichen Blick unsichtbaren Leitungen ist, zeigte der Inselstaat Tonga im Jahr 2022. Der Ausbruch des Unterwasservulkans Hunga Tonga-Hunga Haʻapai zerstörte das Unterseekabel, das Tonga mit der Welt verband. Die Kommunikation zur Außenwelt, aber auch im Land selbst, brach zusammen: Mobiltelefone schwiegen, Festnetzanschlüsse ebenso. Die Menschen hatten keine Möglichkeit, sich untereinander zu erreichen, geschweige denn zu erfahren, was in anderen Teilen ihres Landes geschah. Mit dem Bruch eines einzigen Strangs fiel Tonga in eine Isolation zurück, die es seit über einem Jahrhundert nicht erlebt hatte. Fünf Wochen dauerte es, bis der Internetzugang vollständig wiederhergestellt war. Auch, weil ein Reparaturschiff zunächst die Inselkette erreichen musste.

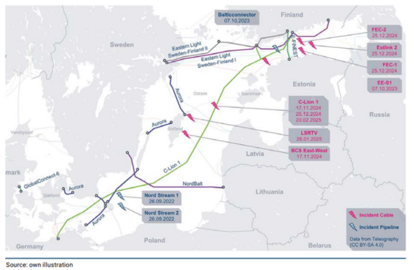

Europa ist nicht Tonga. Unsere Netze sind dichter, unsere Redundanzen höher. Doch unverwundbar sind auch wir nicht. Ein neues Papier der Friedrich-Naumann-Stiftung analysiert, wie belastbar Europas Unterseekabel-System tatsächlich ist. Dabei spielen nicht nur die Zahl der Kabel eine Rolle, sondern, die Menge an Daten, die diese transportieren. Alte Leitungen können die der jüngsten Generation nicht ersetzen. Korridore, in denen mehrere Kabel eng beieinander liegen, verwandeln sich in ein Risiko. Dies gilt besonders für die Kabel zwischen Estland und Finnland. Landestationen, an denen viele Stränge zusammenlaufen, werden zudem zu verwundbaren Knotenpunkte.

Besonders deutlich wird das im Ostseeraum. Zwischen Finnland und Estland verlaufen mehrere Verbindungen auf kurzer Strecke. In einem Szenario, das die Studie beschreibt, würde ein ziviles Schiff, das mit geschlepptem Anker 40 bis 50 Kilometer geradeaus fährt, bis zu acht Kabel treffen – und, je nach Kurs nahe der finnischen Küste, möglicherweise zwei weitere. Ein Frachter läuft im Schnitt 15 Knoten; zieht der Anker, reduziert sich die Fahrt um einige Knoten. Zwei Stunden, so die Rechnung, könnten genügen, um eine zentrale Datenader der Region zu attackieren. Die Folge wäre kein Blackout wie in Tonga, aber eine harte Belastungsprobe: Der Datenverkehr müsste über verbleibende Leitungen anderer Länder umgeleitet werden. Aus estnischen Gewässern stünden dafür im Ernstfall vor allem ältere Verbindungen zur Verfügung, welche in ihrer Kapazität begrenzt sind.

Das Papier zeigt in einem zweiten Schritt, was bereits geschieht. Europäische Staaten fahren zweigleisig: militärisch und zivil. Über die NATO und zum Teil die Joint Expeditionary Force wurde die Präsenz in der Ostsee erhöht, um hybride Akteure abzuschrecken, Reaktionszeiten zu verkürzen und die Überwachung zu verdichten. Parallel arbeiten EU-Institutionen an der zivilen Resilienz: mehr Redundanzen für strategische Infrastrukturen, strengere Prüfungen der Lieferketten, systematische Risikoanalysen und Stresstests. Zudem investieren Staaten und Betreiber in die Fähigkeit, Schäden schneller zu reparieren.

Aber es bleiben Lücken. Die Autoren merken an, dass es an einheitlichen Standards fehlt, die festlegen, wie Resilienz aussieht. Eine konsolidierte Definition, die Kapazitäten einzelner Kabel berücksichtigt, würde helfen, Risiken realistisch zu bewerten und Prioritäten zu setzen. Ebenso brauchen wir verbindliche Mindestanforderungen für die Sicherheit von Landestationen und Transformatoren, klare Meldewege bei Störungen und Vorgaben, innerhalb welcher Fristen Reparaturen möglich sein müssen. Hinzu kommt eine sich anbahnende Krise der Reparaturflotte: global alternd, wirtschaftlich mit dünnen Margen unterwegs. Die Idee einer europäischen Reserveflotte ist richtig, aber sie wird Zeit brauchen. Kurz- und mittelfristig wird es darauf ankommen, bestehende Schiffe modular und standardisiert nachzurüsten, damit sie neben anderen Aufgaben auch Kabel reparieren können, bis größere Pläne Realität werden. Dazu kommt, dass das Kabelnetz in den nächsten Jahren massiv ausgebaut werden soll. Big Tech Unternehmen investieren wegen des wachsenden Bedarfs an Datentransfer massiv in neue Kabel. Neben weiteren Abhängigkeiten von Tech-Unternehmen wird dies auch zu einen erhöhtem bedarf für Kabelreparaturschiffe führen.

Der Frankfurter Prozess „Garmonija“ oder der Fall Tonga: Es sind Szenen derselben Erzählung über die physische Grundlage unserer digitalen Welt. Wer europäische Souveränität stärken will, muss diese Grundlage ernst nehmen: Sicherheit beginnt einige Meter unter der Wasserlinie.

Die Studie wurde erstmals am 14. November 2025 von der Süddeutschen Zeitung aufgegriffen.