Bildung

Wer lesen kann, ist klar im Vorteil

Gleich zwei Studien sind in den letzten Tagen vorgestellt worden, die sich mit den Lesefähigkeiten von Kindern und Jugendlichen befassen. Vor allem die umfangreiche „ICILS 2018“-Studie bietet dabei Grund zur Sorge. Im Bereich der digitalen Bildung ist Deutschland bestenfalls Mittelmaß und droht vollends den Anschluss an Länder wie Dänemark, Südkorea und Finnland zu verlieren. Grund genug, sich Gedanken zu machen, wie man die Digitalkompetenz von Schülerinnen und Schülern stärken kann. Eine andere Studie zur Wirkung des Vorlesens unterstreicht dabei: um das deutsche Bildungssystem in die digitale Zukunft zu führen braucht es nicht nur PCs, sondern auch Papier und Pädagogen.

Der Mythos vom Edlen Wilden gehört zum wirkmächtigsten Unsinn der westlichen Ideengeschichte. Mit dem „digital native“ hat er es nun auch in die Bildungspolitik des 21. Jahrhunderts geschafft. Zwei neue Studien zu Leseverhalten und Digitalkompetenz von Kindern und Jugendlichen können dabei helfen, eine liberale Antwort auf das Märchen vom jungen Menschen zu finden, der sich mit angeborenem Geschick durch den digitalen Dschungel bewegt. Denn wie Konrad Paul Liessmann es treffend ausgedrückt hat, ist auch der „digital native“ letztendlich nur die Wunschprojektion von Erwachsenen, die im Anderen etwas erblicken möchten, was sie selbst nicht sind. Dieser Vorgang, für den sich zurzeit sicher auch andere Beispiele finden, versperrt der Jugend den Weg zu wirklicher Freiheit und Mündigkeit. Diese Mündigkeit benötigt „literacy“ – die Fähigkeit, selbstbestimmt Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und zu kommunizieren. Davon haben unsere Schülerinnen und Schüler – entgegen des Märchen vom „digital native“ – auch im Hinblick auf moderne Informationstechnologien zurzeit viel zu wenig. Um hier kraftvoll gegenzusteuern ergeben sich aus liberaler Sicht eine Reihe von bildungspolitischen Maßnahmen. So müssen Schulen digital, ebenso wie analog, viel besser ausgestattet werden –eine aktuelle Umfrage des WDR illustriert mal wieder den großen Nachholbedarf. Nur wenn Lehrkräften die volle Bandbreite pädagogischer Optionen – darunter natürlich auch digitale Lehrmittel – zur Verfügung stehen, können sie ihren Unterricht ideal an die Schülerinnen und Schüler anpassen. Es zeigt sich aber auch: das Buch hat noch lange nicht ausgedient. So kann auch und gerade die Leseförderung dazu beitragen, die Kinder fit für die digitale Zukunft zu machen.

Ebenso wie die Edlen Wilden als Argument dafür galten, dass man die bürgerliche Gesellschaft mit ihren wirtschaftlichen Errungenschaften lediglich als „Fessel“ sehen sollte, die es zu sprengen galt, so dienen auch die „digital natives“ als Begründung für einen Irrweg. Denn der „digitale Eingeborene“ in seinem Naturzustand verfügt keineswegs über die informationsverarbeitenden Fähigkeiten, die ihm oft angedichtet werden. Wenn dies zur Konsequenz hat, dass er „Fake News“ beispielsweise nicht erkennt oder ein Benutzerinterface zwar bedienen, aber nicht verstehen oder gar entwerfen kann, dann ist auch dies eine Form der Unfreiheit. Diese Einsicht verdeutlicht auf beeindruckende Weise die „International Computer and Information Literacy Study“ (ICILS) 2018. Hinter der Studie steht die International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), einer der wichtigsten internationalen Zusammenschlüsse zur Bildungsforschung. Geleitet vom australischen Council for Educational Research und in Deutschland federführend betreut von der Universität Paderborn (Birgit Eickelmann), untersucht die Studie die computer- und informationsbezogenen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangstufe 8. Neben dem internationalen Vergleich werden dabei auch die Ergebnisse der ICILS aus dem Jahr 2013 herangezogen.

ICILS 2018

Die Frage, die beantwortet werden soll, klingt harmlos: wie gut sind Schülerinnen und Schüler darauf vorbereitet, in einer digitalen Welt zu lernen, zu arbeiten und zu leben? Für Anhänger der „digital native“-These ist die Antwort klar. Während die graumelierten Semester ihre Tastaturen noch mit dem Adlersuchsystem traktieren, swiped sich die nächste Generation schon von digitaler Liane zu Liane an den Lehrkräften vorbei in die Zukunft. Die Autorinnen und Autoren der ICILS 2018 sehen das allerdings ganz anders. Um zu überprüfen, wie es denn um die digitalen Fähigkeiten der vermeintlichen Eingeborenen tatsächlich bestellt ist, wurden die Schülerinnen und Schüler mit einer Reihe von wirklichkeitsnahen Testaufgaben konfrontiert. So sollte zum Beispiel ein Textverarbeitungsprogramm und ein Präsentationsprogramm genutzt, die Sicherheit von verschiedenen Passwörtern beurteilt sowie der Inhalt von Webseiten aufgerufen, eingeschätzt und sogar verändert werden. Im Vergleich zur ICILS 2013 wurde dabei auch die Fähigkeit zum „computational thinking“ abgefragt – also der Fähigkeit, Informatikprobleme wie zum Beispiel die Umsetzung eines Algorithmus zu erkennen und zu lösen.

Die erhobenen Daten von insgesamt 46.561 Schülerinnen und Schülern wurden anschließend mit den Daten von 26.530 Lehrkräften sowie Informationen zur Schule und zur nationalen Bildungs- und Forschungssituation verbunden. Dadurch konnte zum einen der CIL-Wert ermittelt werden, der die „computer and information literacy“ misst: also die Fähigkeit, Informationen zu sammeln, einzuordnen und auszutauschen. Außerdem wurde für die meisten Länder auch ein CT-Wert für das „computational thinking“ ermittelt, indem die Schülerinnen und Schüler beispielsweise Überlegungen zu einem autonom fahrenden Bus oder einer Landwirtschafts-Drohne anstellen mussten. Diese Werte wurden dann in Bezug gesetzt zu sozialer Herkunft, der IT-Ausstattung an Schulen und ähnlichen relevanten Faktoren, um möglichst umfassende Einblicke zu gewähren.

Ergebnisse

Die Ergebnisse erstaunen. 18% aller teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erreichten nicht einmal die niedrigste von insgesamt vier Fähigkeitsstufen. Damit, so die Autorinnen und Autoren der Studie, seien sie nicht in der Lage, den Computer als Werkzeug zu benutzen. Bei 25% (Level 1) war dies immerhin der Fall, 36% (Level 2) konnten zudem grundlegende Informationssammlungs- und -verwaltungsaufgaben mithilfe einer direkten Anleitung durchführen. 19% (Level 3) konnten zudem unabhängig arbeiten, aber lediglich 2% (Level 4) waren in der Lage, wirklich das Steuer in die Hand zu nehmen, indem sie beispielsweise eine Präsentation an verschiedene Zielgruppen anpassten. Gerade im Bereich des „computational thinking“ wurden dabei besorgniserregende Korrelationen deutlich. Neben vergleichsweise geringen Unterschieden bezüglich des Geschlechts spielte vor allen Dingen der sozioökonomische Status eine entscheidende Rolle. Kinder mit Migrationshintergrund schnitten außerdem in der Regel deutlich schwächer ab, als Kinder ohne.

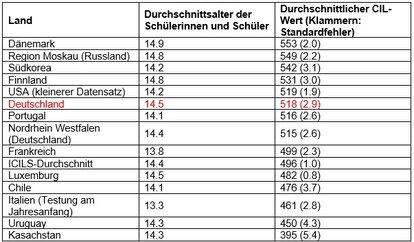

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland lediglich im Mittelfeld. 10% der Kinder erreichten nicht mal das erste Level, 23% dagegen schon, 43% erreichten Level 2 und 22% Level 3, aber nur 2% schafften auch das vierte Level. Zum Vergleich: in Südkorea erreichten 32% Level 3 und 9% Level 4. Blickt man auf die Durchschnittswerte der Studie, wird deutlich, wie abgeschlagen Deutschland mittlerweile ist. Dabei ist insbesondere der Aufstieg der Dänen beachtenswert, die im Vergleich zu 2013 nochmal einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht haben – was auch die Tatsache reflektiert, dass in Dänemark 100% aller Schulen über ein funktionierendes WLAN verfügen und die Computerausstattung in den letzten Jahren massiv ausgebaut worden ist. Insgesamt stellt sich das Ranking folgendermaßen dar:

Im Bereich „computational thinking“ ist Deutschland (gemeinsam mit Luxemburg) sogar das Schlusslicht. Bedenkt man, dass gerade hier die Schlüsselqualifikation der digitalen Zukunft abgefragt worden ist, zeigt sich das ganze Ausmaß der deutschen Bildungsmisere.

Neben diesem erschreckenden Abschneiden im internationalen Vergleich liefert der Bericht aber auch spannende Hinweise auf mögliche Ursachen für das individuelle Abschneiden der Schülerinnen und Schüler. So korrelierte sowohl der Beruf der Eltern als auch das Bildungslevel mit dem Abschneiden der Schülerinnen und Schüler im Bereich der „computer and information literacy.“ Am aussagekräftigsten war aber eine ganz andere Metrik, die sich in der Bildungsforschung einer großen Beliebtheit erfreut: die Anzahl der Bücher im Elternhaus. Besaßen diese mehr als 26 Stück, so war der CIL-Wert in der Regel besonders hoch. Ebenfalls von hoher Relevanz war außerdem der Migrationshintergrund bzw. die Sprache, die zu Hause gesprochen wurde. „Wenn man dann sieht, dass wir wieder so eine enge Kopplung haben zwischen dem Bildungserfolg jetzt im digitalen Bereich und dem sozioökonomischen Status der Schülerfamilien“, so fasst Eickelmann diese Ergebnisse im Interview mit dem Deutschlandfunk zusammen, „dann ist das erst mal hochgradig besorgniserregend.“

IW-Studie

Wie sehr die „klassische“ Bildung Einfluss auf die kindliche Leistung haben kann, zeigt auch eine weitere Studie. Im IW-Report 39/19 des Instituts der Deutschen Wirtschaft untersuchte Wido Geis-Thöne die längerfristigen Effekte des täglichen Vorlesens und kam zu dem Ergebnis, dass dieses die Lese- und Schreibfähigkeiten maßgeblich entwickeln kann. Aufbauend auf den Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) stellt er dabei eine Analyse bereit, die über ein hohes Maß an empirischer Belastbarkeit verfügt. „Im Ergebnis zeigt sich, dass Kinder, die mit zehn Jahren täglich in ihrer Freizeit gelesen haben, mit vierzehn Jahren mit einer um 10 Prozentpunkte höheren Wahrscheinlichkeit ein Gymnasium besuchen“, so der Autor der Studie. Auch die Deutschnote fällt dabei – unter sonst gleichen Bedingungen – wesentlich besser aus, die Note der ersten Fremdsprache steigert sich sogar um ein Viertel, aber auch im Mathematikunterricht lassen sich Verbesserungen beobachten. Besorgniserregend ist auch hier, dass der sozioökonomische Hintergrund einen großen Einfluss auf die häusliche Lesekultur hat. Gerade in Familien mit Migrationshintergrund wird seltener täglich vorgelesen, wobei eine genauere Differenzierung nach Herkunftsland nicht vorgenommen worden ist.

Fazit

Humboldt hat auch im 21. Jahrhundert noch nicht ausgedient. Im Gegenteil: blickt man auf die Ergebnisse der beiden Studien wird deutlich, wie wichtig nach wie vor die klassischen Schulfächer sind. Insbesondere der Umgang mit Büchern darf dabei nicht unterschätzt werden. Zwei große Probleme werden sich aber nur durch kraftvolle Bildungsmaßnahmen beheben lassen. Zum einen zeigt das schwache Abschneiden der deutschen Schülerinnen und Schüler im Bereich des „computational thinkings“, dass Tablet und Smartphone keine Selbstgänger sind. Die notwendigen analytischen Fähigkeiten erfordern sorgfältige Anstrengungen gerade auch im Mathematikunterricht. Auch ein verpflichtender Informatikunterricht stellt einen wichtigen Baustein für zukünftige Verbesserungen dar. Das zweite Problem ist die Spaltung in Insider mit einem hohen Bildungshintergrund und Outsider, die der digitalen Welt fast schutzlos ausgeliefert sind und sogar beim Nachrichtenkonsum nicht in der Lage sind, Informationen vernünftig zu verarbeiten. Ein Teil der Schülerschaft vermag die Möglichkeiten des technologischen Fortschritts zu nutzen und kann sich auch selbst immer weiter Fortentwickeln – im Idealfall wird ein positiver Kreislauf in Gang gesetzt. Der andere Teil wird allerdings immer weiter abgehängt und steht im schlimmsten Falle vor verschlossenen Türen. Die eigentliche Grenze verläuft daher nicht zwischen analoger Welt und Cyberspace – sondern entlang des Bildungsstands.